你想象中的“学神”是什么样的?

遗世独立,清冷少言?还是精神奕奕,目光如炬?或者是偶像剧男主角那样的高大帅气,温柔聪明?

图:电影《死亡诗社》

前段时间,“北大数学大神”韦东奕提馒头被采访一事掀起了众多网友的热议。不少人纷纷惊呼与自己心中的“北大数学大神”形象完全不符,更有甚者对其学术能力进行质疑。

图:源自网络

不久后,舆论评价风向发生了改变,纷纷称赞韦东奕对中国数学事业所作出的突出贡献。其中,有一位网友的评价得到了很多人的点赞:“难道韦神跟大家心中的‘大神’想象不同,就可以随便质疑别人的能力吗?”

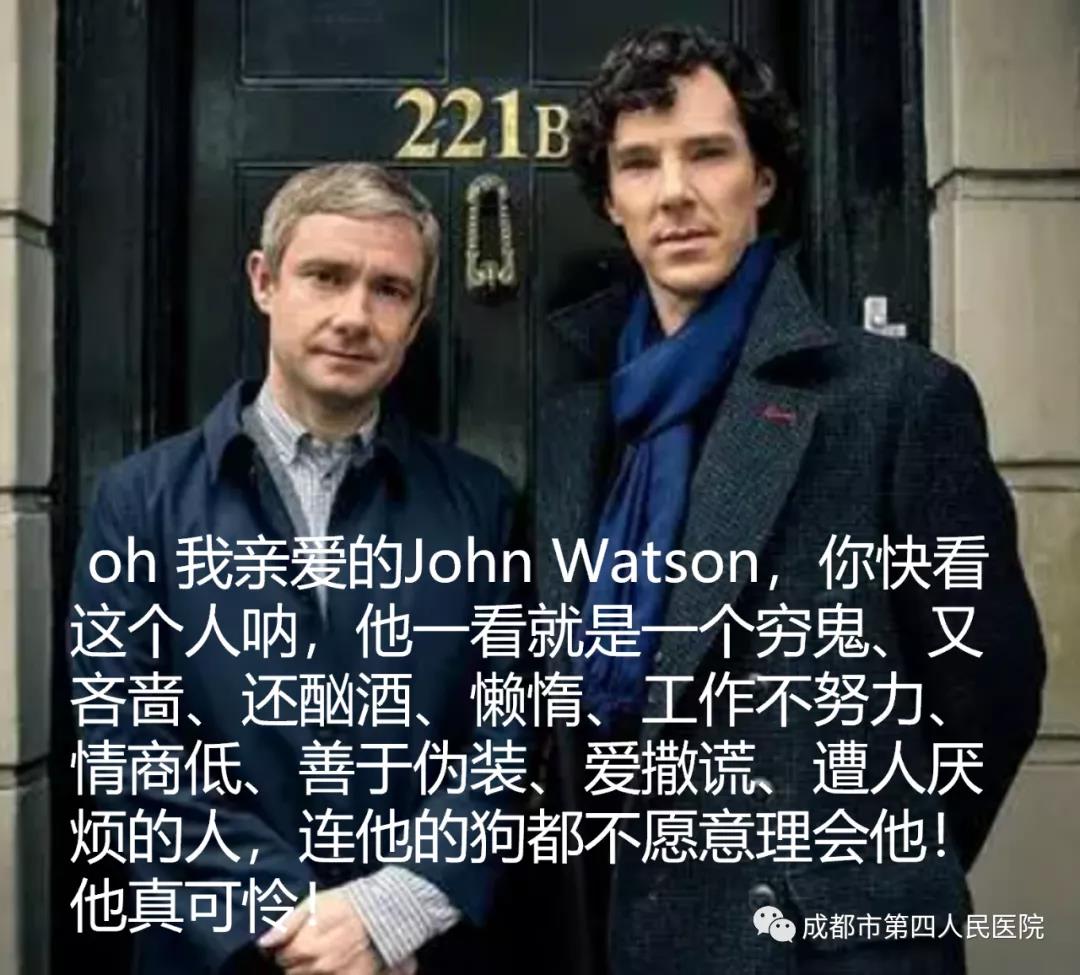

对于这样一种不了解就恶意评价的现象,从心理学层面,我们可以将它归纳为“标签化”现象。这种“标签化”是人类在观念中对事物进行的二元分类,比如黑与白、好与坏,其实就是分类思维及标签化行为的体现。所以在判断一些事情时,延续这种思维,显得比较武断。

人的多面性是天然的,为什么会把人简单地进行标签化呢?

其实,这里还涉及到一个心理学名词——“首因效应”。所谓首因效应是指在人际知觉中,人对人的第一印象。第一印象不管正确与否,总是鲜明、牢固的,往往左右着对对方的评价。一般人通常根据第一印象将他人归类,然后再根据这一类别系统的特点对此人加以推论与作出判断。通常所说的“先入为主”,便是这个意思。

显然,这种首因效应作用过大,便可能导致人际知觉上的失误。人际知觉偏见,很有纠正的必要,因为只有在健康的无偏见的社会环境中,人与人之间才能和睦相处。